发布时间:2025-05-10编辑:国产MOS管厂家浏览:0次

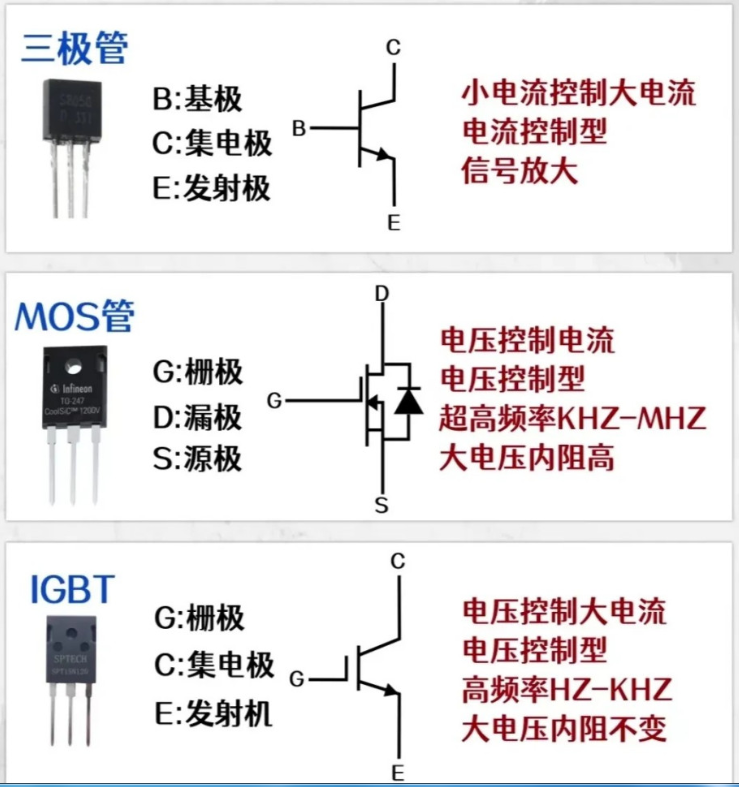

三极管、MOS管和IGBT作为现代电子工业的三大核心元件,在电力控制与信号处理领域各展所长。本文将从结构特性、工作原理、应用场景三个维度解析其本质差异,为工程师选型提供决策依据。

一、结构特性对比

1. 三极管:电流驱动的三层结构

三极管通过半导体基片上的两个PN结形成PNP或NPN三层结构,包含发射区、基区和集电区三个区域。其核心特性是通过基极电流微小变化(如基极注入几微安电流)控制集电极毫安级电流的导通,属于电流控制型器件。这种结构类似"水流阀门",基极电流如同旋转阀门的手柄,集电极电流则像阀门控制的水流。

2. mos管:电压驱动的金属-氧化层架构

mos管采用源极、漏极、栅极和衬底四层结构,栅极与半导体之间通过二氧化硅绝缘层隔离。当栅极施加电压(如3V阈值电压)时,半导体表面形成导电通道,实现电压控制电流。这种设计如同"电磁开关",栅极电压如同磁铁吸力,控制源漏极电流的通断。

3. IGBT:双极型与场效应复合结构

IGBT通过将MOS管的栅极控制结构与三极管的双极载流子特性结合,形成四层PNPN半导体结构。其独特之处在于栅极端子覆盖二氧化硅绝缘层,既保留MOS管的高输入阻抗(可承受数十伏驱动电压),又具备三极管的低饱和压降特性,类似"智能功率开关",能在高电压场景下精准控制大电流。

二、工作原理差异

1. 控制方式的本质区别

三极管依赖基极电流驱动(如BC547型号需1mA基极电流驱动10mA集电极电流),而MOS管通过栅极电压控制(如IRF540在10V栅压下可导通30A电流)。IGBT则融合两者优势,栅极电压(典型值2-15V)直接控制集电极电流,无需持续电流维持。

2. 开关速度与损耗特性

MOS管因单极载流子导电,开关速度可达纳秒级,适合高频电路;三极管受双极载流子存储效应影响,开关速度较慢(微秒级)。IGBT通过优化载流子复合机制,开关速度介于两者之间,但在关断时存在尾流拖尾现象。

3. 导通压降与功耗表现

三极管饱和压降约0.2-0.3V,MOS管导通电阻与芯片尺寸相关(如TO-220封装IRFP2907导通电阻0.2Ω),IGBT综合两者优势,在20A电流下饱和压降可控制在2-3V,适用于中高功率场景。

三、应用场景分野

1. 三极管:模拟信号处理专家

凭借优异的线性放大特性,三极管主导音频放大(如音响功放)、射频信号调制(手机基站)、开关电源振荡等场景。其电流增益特性(如hFE=100)适合构建共射/共基放大电路,但受限于开关频率(通常低于1MHz),难以应对高频数字电路需求。

2. MOS管:数字时代的开关主力

MOS管凭借超高输入阻抗(典型值10^12Ω)和零栅极电流特性,成为数字电路核心元件。在CPU内核供电(如英特尔处理器的1.8V电源管理)、锂电池保护电路等场景中,其电压控制特性可实现精确的开关时序。在功率领域,低压MOS管(如NXP的PSMN系列)可处理数百安培电流,广泛用于电动车控制器、光伏逆变器。

3. IGBT:大功率能量转换中枢

IGBT在轨道交通牵引系统(如高铁主变流器)、智能电网输电(特高压直流换流阀)、工业变频(西门子变频器)等场景发挥不可替代作用。其耐压范围(600V-6500V)和电流容量(50A-3600A)覆盖中高压领域,特别是在电机驱动应用中,相比晶闸管可提升电能转换效率5-8个百分点。

技术演进中的协同创新

值得注意的是,三类器件正在突破传统边界。三极管通过达林顿接法提升电流增益,MOS管衍生出GaN材料实现高频高效,IGBT则融合碳化硅衬底降低导通损耗。这种技术交融预示着未来功率器件将朝着模块化、智能化方向演进,正如集成电路从分立元件走向SoC芯片,功率领域也将迎来集成化解决方案的新纪元。

上一篇:igbt与mos管价格差异

下一篇:半桥mos驱动芯片

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-4 热销型号:ASDM30C16E-R ASDM3010S-R APM20G02LI AGM311MN