发布时间:2025-08-05编辑:国产MOS管厂家浏览:0次

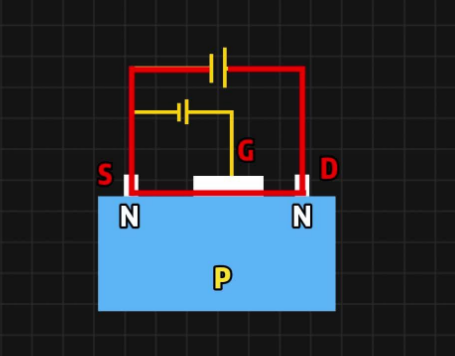

MOS管作为现代电子设备的核心部件,其稳定性直接影响着整个系统的运行效能。然而,在实际应用中,GS(栅源极)和DS(漏源极)区域的击穿故障屡见不鲜,如同潜伏在电路中的“隐形杀手”。深入理解这些现象背后的机理,不仅能帮助工程师优化设计,更能为设备维护提供科学依据。

一、GS击穿的诱因与机制解析

当mos管的栅极与源极间电压超越最大耐受阈值时,绝缘氧化层会像脆弱的窗纸般被撕裂,形成导电通道——这便是典型的GS击穿。这种失效模式犹如多米诺骨牌效应:初始阶段的微小漏电逐渐演变为不可逆的短路,最终导致器件彻底损坏。值得注意的是,瞬态电压尖峰往往是幕后推手,例如开关操作产生的浪涌或电磁干扰引发的耦合效应。以家庭电路为例,若将人体比作导体,那么瞬间触碰高压线的电流冲击,就类似于电路中突发的过压事件对mos管造成的伤害。

进一步分析可知,电路布局缺陷如同交通拥堵点,会加剧局部电场集中;而保护机制的缺失则像没有安全带的车辆,使器件暴露于风险之中。实验数据显示,在未采取防护措施的情况下,仅持续微秒级的过压即可造成永久性损伤。这提醒我们,在PCB设计阶段就需预留足够的爬电距离,并配置TVS二极管等缓冲元件,如同为精密仪器装上减震装置。

二、DS击穿的多元成因探秘

相较于GS击穿的“闪电式”破坏,DS击穿更倾向于渐进式劣化。封装密封性的下降是重要诱因之一——当陶瓷外壳出现微小裂纹时,潮湿空气便如蚂蚁军团般渗入内部,逐步腐蚀金属电极表面。三温循环测试表明,漏气器件经过96小时工作后,其通态阻抗会呈现二次型恶化曲线,如同生锈的齿轮运转愈发艰难。这种现象在车载电子等严苛环境中尤为突出,温度剧烈波动相当于对材料进行反复折弯试验。

雪崩击穿与齐纳击穿构成双重威胁:前者类似雪山崩塌,载流子碰撞产生的新电子空穴对呈指数级增长;后者则像堤坝决口,强电场直接扯断共价键释放能量。热电击穿更是隐蔽杀手,持续高温使晶格振动加剧,最终突破能带间隙引发连锁反应。想象一下厨房灶台上的水壶:干烧状态下的温度累积,正是半导体内部热失控的真实写照。

三、静电放电的双重打击路径

静电这个无形的敌人可通过两种途径摧毁MOS管:电压型击穿会在栅极氧化层凿出纳米级针孔,造成栅源短路;功率型击穿则如同微型熔断器,将金属铝条烧蚀断裂。日常操作中的摩擦起电足以产生数千伏高压,而人体携带的静电能量可比作压缩弹簧,稍有不慎便会突然释放。在干燥季节组装电子设备时,技术人员若未佩戴防静电腕带,就如同徒手触摸裸露的电线般危险。

四、防御体系的构建策略

针对上述风险,工程师们已开发出多层防护网。从器件选型阶段的降额使用原则,到电路级的RC吸收网络;从布局时的屏蔽地墙设计,到系统级的EMI滤波模块——每一层防护都如同城堡的城墙与护城河。例如,在功率变换器中加入 snubber电路,能有效吸收开关过程中的能量尖峰;而在通信接口处串联磁珠,则可抑制高频噪声的传播。这些措施共同构成了抵御电气风暴的安全屏障。

五、失效分析的实践价值

通过对失效样本进行解剖级观察,可以发现独特的微观特征:击穿点的熔融痕迹如同火山口,裂纹走向则指示着应力分布方向。结合SEM电镜扫描与EDX能谱分析,能够精准定位杂质元素渗透路径。这种诊断过程类似于法医鉴定,每个痕迹都是破解故障谜团的关键线索。某次案例显示,一批看似正常的器件在高温反偏测试中集体失效,最终追溯到封装料浆中的钠离子迁移问题。

在追求极致可靠性的道路上,对MOS管击穿机理的认知深度决定了防护措施的有效程度。正如航海家需要熟知暗礁分布才能安全远航,电子工程师唯有透彻理解这些失效模式,方能在复杂的电磁海洋中驾驭电路之舟稳健前行。每一次对击穿阈值的精确测算,每一项防护设计的精心打磨,都是在为电子设备构筑更坚固的安全防线。

上一篇:mos管npn和pnp导通条件

下一篇:mos管损坏是短路还是断路

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-4 热销型号:ASDM30C16E-R ASDM3010S-R APM20G02LI AGM311MN