发布时间:2025-08-10编辑:国产MOS管厂家浏览:0次

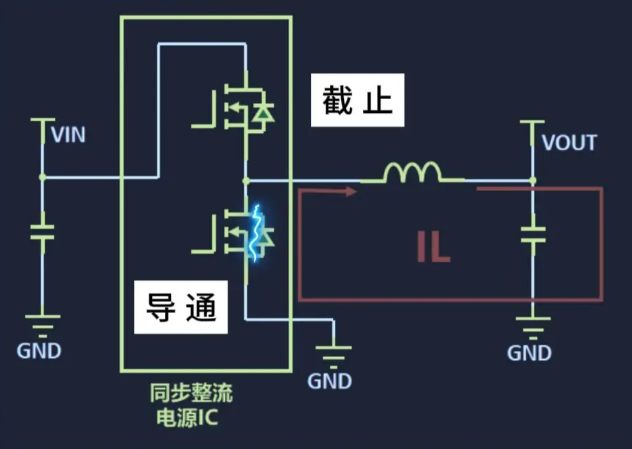

在现代电力电子技术领域,尤其是DC/DC变换器的设计中,同步整流技术已成为提升效率的关键突破点。这一创新的核心在于用专用功率mosfet替代传统整流二极管,而其中最引人关注的参数便是其导通电阻——它如同血管中的血流阻力般直接影响着系统的能量损耗与发热水平。

为何导通电阻如此重要?

当电流流经半导体器件时,任何非理想的阻抗都会导致电压降和功率损失。对于采用同步整流方案的mosFET而言,其极低的通态电阻(Ron)能显著降低整流环节的损耗。不同于普通二极管存在肖特基势垒电压造成的“死区”,MOSFET凭借可调控的栅极驱动完全消除了这一问题。这种特性使得在高频开关应用中,电能得以更高效地传递,如同为电流开辟了一条宽阔平坦的高速公路。

从物理本质看,Ron并非固定不变的常数。根据线性区模型推导公式Ron=δVds/δId|(Vds很小)=1/[β(Vgs-VT)],实际工作状态下该数值会随栅源电压、漏极电流动态变化。这恰似水管内径随水压调整——既要保证足够粗以减少湍流损耗,又需维持结构稳定性防止崩裂。工程师选型时往往要求Rds(on)控制在几毫欧以下,例如高频DC-DC转换器场景,微小的差异都可能带来百分比级的能效跃升。

导通电阻的双重面孔:直流与交流视角

深入分析会发现,MOS管展现出两种截然不同的电阻特性。直流大信号条件下,Ron始终等于VDS/IDS比值,如同河流主航道的平均宽度;而在小信号扰动时,交流电阻ro=1/gds则趋近于无穷大,仿佛堤坝对浪花的阻隔作用。这种双重特性要求设计者必须兼顾静态工作点与动态响应:既要考虑满载时的温升控制,又要确保瞬态负载变化时的稳定过渡。

以数据中心服务器电源为例,成千上万个MOSFET并联工作时,单个器件哪怕仅增加0.5mΩ的Ron,整体损耗也会像滚雪球般累积成可观的热量。此时低Ron不仅是效率指标,更是可靠性的生命线——就像精密钟表齿轮间的润滑油膜厚度决定着整个机械系统的寿命。

材料革命与工艺进化

当代半导体制造商通过离子注入、应变硅技术不断优化沟道迁移率,将导电路径压缩至原子级别尺度。某些先进封装甚至采用三维立体布线,使电流路径缩短如迷宫捷径。这些微观层面的改进宏观上表现为Ron曲线的陡峭下降,让设计师能在更小体积内实现更大电流承载能力。

在电动汽车快充桩这类脉冲式负载场景中,动态Ron特性尤为重要。当瞬间电流峰值袭来时,器件若能保持低阻抗状态不崩溃,就相当于给电路穿上防弹衣;反之则可能因热失控引发连锁反应。因此,优秀的Ron设计应当兼具静态优秀与动态稳健双重素质。

系统级协同优化策略

单纯追求极低Ron可能陷入误区。实际应用中需要平衡开关速度、寄生电容、成本等因素。例如在反激式拓扑中,过快的上升沿反而会激发振铃效应,这时适当保留些许阻尼反而有利于系统稳定。聪明的工程师会像调酒师般混合不同特性的元件:用低Ron主管承担主要电流通路,配合辅助支路吸收尖峰能量。

随着碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体兴起,新型材料赋予器件更高的耐压能力和更低的导通损耗。但这也带来新的挑战——如何在异质结界面维持低接触电阻成为新课题。就像建造跨海大桥既要坚固又要抗腐蚀,材料科学的每一次突破都在重新定义Ron的技术边界。

站在能源转型的历史节点回望,从肖特基二极管到同步整流MOSFET的演进,本质是人类对能量损失不懈抗争的技术史诗。而导通电阻这个看似简单的参数,实则承载着材料创新、工艺突破与系统智慧的深度融合。当我们拆解每个毫欧背后的科学密码时,看到的不仅是半导体技术的微观世界,更是整个电气化时代向效率极限发起冲锋的壮美图景。

上一篇:同步整流mos管尖峰过大

下一篇:mos管p管开启条件

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号-4 热销型号:ASDM30C16E-R ASDM3010S-R APM20G02LI AGM311MN